白燕鸥

White Tern Gygis alba

白燕鸥(英文名:Atlantic White Tern,学名:Gygis alba),是鸻形目鸥科白玄鸥属的小型海鸟。通体雪白,尾浅叉,眼如黑曜,为南大西洋群岛特有种。成鸟体长约28–33厘米,翼展80–87厘米,体重110–157克,无两性异形及季节羽色变化。仅繁殖于南大西洋的阿森松岛、圣赫勒拿岛、费尔南多—迪诺罗尼亚及特林达迪等岩礁岛屿,不筑巢,直接将单枚卵置于岩缝或树枝上。

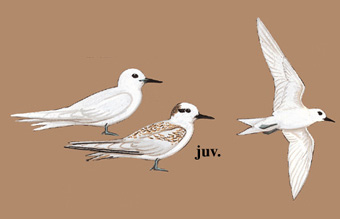

外形特征:成鸟通体纯白,初级飞羽和尾羽羽轴黑色,翼与尾在头顶透光时呈半透明。尾叉较浅,外尾羽仅略长于内尾羽。喙粗短,黑色,仅基线处呈微蓝;腿足石板蓝,趾蹼淡黄至白色。幼鸟与成鸟相似,但初级飞羽外缘及背部羽缘略染褐色,喙基黑色更浓。

鸣叫特征:成鸟发出连续而轻柔的“eenk-eenk-eenk”或“grrich-grrich”声,常在飞行或停栖时重复。鸣声节奏与音调变化可传递警戒及配对信息。雏鸟乞食时发出微弱“cheep”。

生活习性:繁殖期占据岛屿上的岩崖、岩洞或人工建筑突出部,非繁殖期则漂泊于南大西洋开阔海域。觅食多在近岸浅水及上升流区,常随金枪鱼、海豚等掠食性鱼类活动,以水面掠食方式捕捉小型飞鱼和鱿鱼。

生长繁殖:繁殖期集中于11月至翌年3月,1月达高峰。每窝仅1卵,双亲轮流孵卵约36天。雏鸟约60–75天后离巢,离巢后仍接受亲鸟约2个月补饲。若卵或雏丢失,可在10–21天内补产,部分配对一年成功育成2窝。

区别辨识:通体纯白在南大西洋区域独一无二,体型明显大于同域的小白燕鸥,尾叉更浅,喙基蓝色范围更小。与蓝灰燕鸥相比,后者在阳光直射下方显白色,且体型更小。

保护现状:IUCN: LC(无危)

地理分布:繁殖区域仅限于南大西洋的阿森松岛、圣赫勒拿岛、费尔南多—迪诺罗尼亚群岛、特林达迪岛与马丁—瓦斯群岛。非繁殖期广泛分布于南大西洋热带与亚热带水域,偶见于非洲西岸近海。

其他:曾与小白燕鸥、蓝嘴白燕鸥,目前已分拆为三种。外来黑鼠、猫及人类活动已导致费尔南多—迪诺罗尼亚局部繁殖成功率下降;阿森松岛因军事基地建筑提供了额外筑巢平台,种群近年略有增长。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多白燕鸥的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多白燕鸥的信息: