洋燕

Pacific Swallow Hirundo tahitica

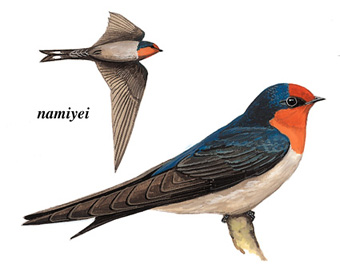

洋燕(英文名:Pacific Swallow,学名:Hirundo tahitica),是雀形目燕科燕属的鸟类。是东南亚及太平洋地区常见的留鸟,分布范围北达日本南西诸岛。该鸟体型中等,尾略分叉,上体具钢蓝光泽,额、喉及上胸呈栗色,下体灰色,常栖于海岸、城镇及人类建筑物附近,已适应利用人造结构营巢。

外形特征:成鸟全长约11–14厘米,体重11–19克。上体黑褐色带钢蓝色光泽;额、耳羽、喉及上胸栗色,下体自浅灰至暗灰色不等,中央及下腹常较白;尾下覆羽黑褐色具白色羽缘,尾略分叉,多数亚种尾羽具白色次端斑。雌雄同色。幼鸟整体较暗,栗色区浅淡,尾较短,上体褐色具淡色羽缘。

鸣叫特征:鸣声为快速而多变的悦耳与粗哑音节混合,类似家燕但更富变化;常见叫声包括尖锐的“pseeep”汽笛声、柔和的“whit”联络声及连串“brrrt”颤音。鸣唱多见于繁殖期,其他叫声全年可闻,飞行或停栖时均可发出。

生活习性:洋燕为典型空中食虫鸟,栖息于海岸、内陆水域及人类聚落周边,活动高度多在5–30米,低于家燕。常在开阔地、森林边缘、草地及道路上空觅食,主食飞蚁、蝇类、甲虫及白蚁等,猎物个体相对较大。日间活动,中午高温时多停栖阴凉处。非迁徙性,但繁殖后可见短距离岛屿间游荡。

生长繁殖:繁殖期因地而异:马来半岛1–8月、菲律宾3–10月、安达曼群岛5–6月等。巢由雌雄共同以泥丸筑成半杯状,置于岩壁、桥梁、屋檐等突出处,离地1–6米,偶高达2000米。每窝2–5枚卵,多为3枚;卵淡乳白至粉白色具红褐斑;孵化期15–17天,仅雌鸟孵卵;雏鸟17–22天出飞,育雏由双亲共同承担,常一年两窝。

区别辨识:与家燕相比,洋燕尾叉较浅,无完整黑色胸带,尾下覆羽黑褐具白缘。与山燕无地理重叠,后者上体具绿色光泽。与塔希提燕亦不重叠,后者前额栗色范围更小,下胸至腹黑色,尾羽无白斑。与迎燕在越冬地新喀里多尼亚仅边缘重叠,欢迎燕尾流更长,下体更白。

保护现状:IUCN: LC(无危)。

地理分布:繁殖区:安达曼群岛、缅甸与泰国南部沿海、柬埔寨、越南南部、马来半岛、苏门答腊、爪哇、婆罗洲、菲律宾、苏拉威西、新几内亚、俾斯麦群岛、所罗门群岛、瓦努阿图、新喀里多尼亚、斐济、汤加及日本南西诸岛、台湾。非繁殖区:多为留鸟,偶见游荡至香港及东部波利尼西亚岛屿。

其他:洋燕曾被视为与山燕、塔希提燕及迎燕同种,现已分立。因适应人造建筑,20世纪中后期以来在马来半岛、泰国等地显著向内陆及高海拔扩展。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多洋燕的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多洋燕的信息: