小䴙䴘

Little Grebe Tachybaptus ruficollis

小䴙䴘(英文名:Little Grebe,学名:Tachybaptus ruficollis),是䴙䴘目䴙䴘科小䴙䴘属的鸟类。体型最小的潜水䴙䴘,别名巴鸭、水葫芦,广布欧亚、非洲及东洋界湿地。其繁殖羽头颈栗色、嘴基金黄斑十分醒目;非繁殖羽淡褐,头顶暗色,常单独或成小群隐匿于芦苇丛。分布自欧洲、西北非、西亚、南亚、东南亚至东亚,越冬亦至华南、台湾及海南,海拔可达4000米。

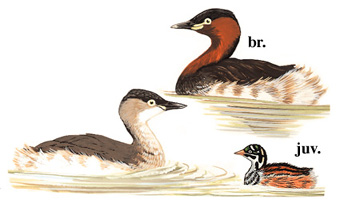

外形特征:体长25–29厘米,体重130–236克,体态短圆,尾端蓬松似绒球。繁殖期成鸟头顶至眼后及颏喉为黑褐,上背、翼覆羽同色;次级飞羽常具白缘形成翼上白斑;耳后、颈侧及前胸呈鲜明栗色;腹基及尾下覆羽污白;嘴黑,尖端灰白至淡黄,基部具明显淡黄至淡蓝斑;腿暗青灰。非繁殖羽整体淡灰褐,头颈赭褐,喉白,嘴橙黄缘,基部斑黄绿。雌雄同色,雌略小;幼鸟似非繁殖羽,但面部仍留暗纹。各亚种差异主要在体型、次级飞羽白斑大小及虹膜、嘴色:capeensis虹膜蛋黄至橙,嘴较长;poggei眼淡黄,嘴细;philippensis眼淡色;tricolor体型大,羽色最深,耳覆羽及颈栗红,腹部灰黑;vulcanorum喉部黑斑更显著;collaris下颈黑色;iraquensis体小色深。

鸣叫特征:两性均发出响亮快速的颤音;受惊时发出粗糙的“weeeib”及短促连续的“pit”或“whit”声。

生活习性:栖于各类淡水或半咸水湿地,偏好芦苇环绕的小型湖泊、池塘、沟渠,亦见于大湖静湾、水库消落带。非繁殖期进入更开阔水域,偶至受护海岸、河口。海拔从海平面至4000米。具留居、扩散或迁徙特性,北部种群冬季向河口、海湾移动;善飞行,能远距探查并拓殖新水域。觅食以潜水为主,每次10–25秒,深约1米,偶至2米,亦沿水面潜泳或从挺水植物及水面啄食;常与鸭、白骨顶混群,借其扰动取食。食物主要为水生昆虫及其幼虫(蜉蝣、石蝇、异翅类、甲虫、双翅目、毛翅目、蜻蜓稚虫),兼食软体动物、甲壳类、两栖类幼体及小型鱼(最长11厘米)。

生长繁殖:繁殖期随地区及水位变化,西古北界2–9月,高峰4–7月;日本5–7月,热带非洲全年均可。单配制,领域性强。巢为浮于水面的植物平台,锚定于沉水植被。窝卵2–10枚,通常3–5枚;孵化期20–25天;雏鸟绒羽暗黑具淡纵纹,腹面较淡;44–48日龄可飞,30–40日后独立。欧洲巢成功率约40%,热带非洲每巢常不足1雏成活。环志记录最高寿命13年。

区别辨识:与同属其他小型䴙䴘最易识别:繁殖期颈侧及前胸栗色块斑明显,非繁殖羽颈褐、头暗、喉白。与黑喉小䴙䴘及已灭绝的德氏小䴙䴘形态近似,但分布不重叠。亚种间差异见外形特征。

保护现状:IUCN: LC(无危)。全球种群估计61万–350万只,欧洲、非洲、亚洲均普遍。湿地破坏、污染及休闲利用曾致局部衰退,但人工池塘、水库建设抵消负面影响,部分区域呈扩张趋势。

地理分布:繁殖区:欧洲及西北非向东至乌拉尔(指名亚种ruficollis);伊拉克及西南伊朗(iraquensis);高加索至缅甸、斯里兰卡及撒哈拉以南非洲(capensis);高加索至东哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡、缅甸(albescens);东北亚(含南千岛、日本、琉球、台湾、海南)(poggei);吕宋岛(philippensis);棉兰老岛(cotabato);爪哇至帝汶(vulcanorum);苏拉威西至新几内亚及小巽他(tricolor);新几内亚东北至布干维尔岛(collaris)。非繁殖期分布亦涵盖华南、台湾及海南。

其他:系统分类复杂,曾与澳洲小䴙䴘及德氏小䴙䴘视为同一种,存在广泛基因交流;tricolor与collaris曾被提议为独立种,但差异不足;记录到与斑嘴巨䴙䴘的杂交后代。马达加斯加引入植食性鱼类后,小䴙䴘数量增加,却压缩两种特有䴙䴘马岛小䴙䴘与德氏小䴙䴘的生存空间。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多小䴙䴘的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多小䴙䴘的信息: