中杜鹃

Himalayan Cuckoo Cuculus saturatus

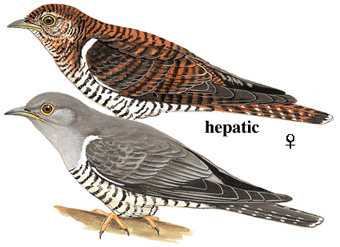

中杜鹃(英文名:Himalayan Cuckoo,学名:Cuculus saturatus),是鹃形目杜鹃科杜鹃属的鸟类。外形与东方中杜鹃极难肉眼区分,雄鸟上体灰色,腹部黑白横斑,尾深灰;雌鸟常似雄鸟,亦有栗褐色“肝色型”,体羽密布黑色横斑。体型介于大杜鹃与小杜鹃之间,尾下覆羽浅黄褐而非纯白,眼黄色。繁殖于喜马拉雅—华南—台湾一带的多种低地及山地森林,越冬远至印尼及澳大利亚北部。

外形特征:雄鸟头顶至背深灰,尾黑褐并具白斑,喉至胸灰色,胸以下白而具宽阔黑横斑,尾下覆羽乳黄至杏黄且具横斑,眼圈、虹膜黄色,嘴黑而基部橙黄至黄绿,脚黄色至橙色。雌鸟似雄鸟但胸略染棕,另有肝色型:上体及翼尾均为栗褐色并密布黑横斑,头侧至胸近白而具细纹,其余下体白而具黑横斑。幼鸟上体石板灰具白缘,喉黑具白纹,下体黑白横斑,虹膜棕;两性均具灰型与肝色型。与同属其他种相比,本种下体黑横斑更宽且间距大,尾较宽而暗横斑少,翼下色暗且斑纹少,肝色型腰尾具黑横斑(大杜鹃肝色型腰尾纯色)。

鸣叫特征:雄鸟繁殖期黎明及黄昏常鸣唱,栖于高枝或空中展尾飞行时发出五音节的哨音,首音高而尖,后四音低而平,似“hoop, hoop-hoop”或“tun-tadun”,比戴胜音低且闷。另有粗哑“gaak-gaak”及咯咯声,雌鸟发出连串“quick-quick-quick”。东北亚亚种鸣声更低沉,通常缺首音。非繁殖区基本无声。

生活习性:繁殖期栖息于针阔混交林、落叶松泰加林、溪边灌丛、亚热带林地、果园及丘陵疏林,海拔多在1500–3300米,局部可达4500米;北方繁殖区多在1000米以下。越冬时见于原生及次生林、稀树草原、花园、柚木林、季风雨林、桉树林、湿地、红树林及平原茶园,海拔通常较低。单独或松散觅食,主要在高树冠活动,偶至地面或草坪;捕食方式以在枝叶间搜寻为主,亦作短距离飞捕。食物几乎全为昆虫,包括毛毛虫(灯蛾、枯叶蛾、天蛾、天蚕蛾、夜蛾等)、蝗虫、蟋蟀、甲虫、蝉、螳螂、竹节虫、蝇、蜘蛛及蜂蚁等,亦食少量果实、松针及松芽,偶取他鸟巢卵及雏鸟。食物丰盛时可聚集数十至数百只。

生长繁殖:繁殖期与小型柳莺等宿主的繁殖期同步:克什米尔5–6月,尼泊尔3–8月,福建5月,俄罗斯6–7月,日本5–6月,韩国4–6月。巢寄生:主要宿主为柳莺属(Phylloscopus),亦包括鹟、鹡鸰、鹎、鸫、画眉等。每巢通常仅产1枚卵,偶见2枚。卵大小19–25.4×12–16.2毫米,色泽因亚种而异:指名亚种为淡蓝或白底细点黑褐或红褐;东北亚亚种为红褐、乳白或蓝白底褐斑。孵化及雏鸟留巢期未详。雏鸟裸露,口橙至朱红,具四块黑斑,出壳后即排他。

区别辨识:与东方中杜鹃外形上肉眼难辨,需依鸣声:中杜鹃为五音节且首音高,东方中杜鹃为成对柔和双音。与大杜鹃相比,本种尾下覆羽浅黄褐,虹膜黄色,肝色型腰尾具黑横斑;与大杜鹃肝色型腰尾纯色不同。与小杜鹃相比,体型较大,虹膜黄色而非深色,尾下覆羽浅黄褐而非纯白。

保护现状:IUCN: LC(无危)。

地理分布:繁殖区:喜马拉雅南坡、中国南部、台湾;越冬区:马来半岛、印尼群岛至澳大利亚北部。东北亚亚种(optatus)繁殖于俄罗斯东部、朝鲜半岛、日本,越冬区与指名亚种重叠,但比例随地区变化,澳大利亚及新几内亚多为东北亚亚种。迷鸟记录见于非洲赞比亚、俄罗斯圣彼得堡、新西兰、豪勋爵岛、诺福克岛、阿留申群岛、以色列、伊朗、克里米亚等。

其他:分子系统学研究表明,本种与大杜鹃为姊妹群,与非洲杜鹃和马岛杜鹃构成一支;历史上曾将东北亚亚种optatus视为独立种,现归为亚种。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多中杜鹃的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多中杜鹃的信息: