红额金翅雀

Grey-crowned Goldfinch Carduelis caniceps

红额金翅雀(英文名:Grey-crowned Goldfinch,学名:Carduelis caniceps),是雀形目燕雀科红额金翅雀属的鸟类。头顶灰色无黑冠而得名,曾被视作欧金翅雀的亚种。体小而色彩鲜明,具锥形粉嘴、红色面罩、黑翅黄带与灰白腰羽,栖于海拔1700–4250米的阔叶林缘、灌丛、河谷及农田区,分布自伊朗至中国新疆及西藏西南部。

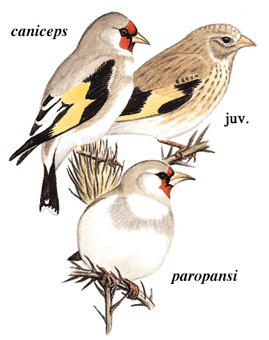

外形特征:成鸟体长12.5–14厘米,体重15–23克。雄鸟额、面颊及喉部鲜红色,后延至眼后方;头顶至枕灰褐色;背、肩灰褐;腰及尾上覆羽白色;尾羽黑色,外侧具大白斑;翼黑色,中覆羽及大覆羽端部形成宽阔金黄翼斑。雌鸟红色较暗、范围小,胸侧灰褐带不显。幼鸟头无红色,上体具暗褐色纵纹,翼斑淡黄,嘴暗灰色,尾羽尖端较尖;第一次换羽后逐渐出现成鸟羽色。

鸣叫特征:鸣声由多个短促、重复的清脆音节组成,如潺潺流水,夹杂“tew-tew-tew”口哨及“tuwee-it”滑音,结尾常上扬。常见联络声为快速“tee-tit”或“tu-teet”的叮当声,群飞时持续作响;受惊时发出刺耳“eeez”斥责声。

生活习性:留鸟兼季节性短距离或垂直迁移,冬季下降至低山丘陵及平原。栖息于落叶或混交林缘、果园、河谷灌丛、农田、公园直至半荒漠灌丛,海拔可至4250米。集群活动,秋冬常与欧洲金翅雀混群,以蓟、向日葵、蒲公英等种子为主食,偶食花蕾、浆果及少量昆虫。飞行呈波浪状,白色腰羽显著。

生长繁殖:繁殖期3–8月,低海拔先育,随后部分个体上移至更高海拔再育。巢筑于灌木或乔木外侧细枝,高可达18米,由雌鸟以草茎、苔藓、蛛网编成杯状,内衬羽毛及植物绒。每窝3–5枚卵,卵淡青无斑,平均18×13毫米;雌鸟孵卵约12–14天;雏鸟晚成,双亲共同育雏13–15天出巢。

区别辨识:与欧金翅雀区别:本种头顶灰色无黑色冠及耳后黑线,胸侧灰而非栗褐,翼上黄带宽阔;与同属其他灰头亚种比较,指名亚种caniceps上体更暗褐、胸带明显;paropanisi体型略小、嘴较长;subulata最淡、上体沙灰、胸带最浅。飞行时白腰与黄翼带是辨认要点。

保护现状:IUCN: LC(无危)。

地理分布:繁殖区:伊朗北部向东经阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦东南部至中国新疆西北部;巴基斯坦北部、克什米尔、尼泊尔西部、中国西藏西南部。非繁殖期游荡至伊朗南部、阿富汗南部、巴基斯坦俾路支斯坦及中亚平原。偶见于青海记录。

其他:与欧金翅雀在中亚存在杂交带;曾被整体归入欧金翅雀,后因羽色、鸣声及形态差异分立为独立种。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多红额金翅雀的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多红额金翅雀的信息: