金翅雀

Grey-capped Greenfinch Chloris sinica

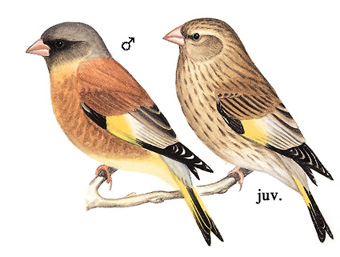

金翅雀(英文名:Oriental Greenfinch,学名:Chloris sinica),是雀形目燕雀科金翅雀属的鸟类。又名: 金翅、绿雀、芦花黄雀、黄弹鸟、黄楠鸟、碛弱、谷雀,英文名直译为灰顶金翅雀。体长12.5–14厘米,体重17–22克;雄鸟灰顶、橄榄绿面,背棕褐,腰黄,翼尾具亮黄斑,腹黄;雌鸟整体较暗;分布于中国、朝鲜半岛、俄罗斯远东、日本等地,栖息于低山至平原的阔叶林、针叶林、次生林及园林等,南至越南。

外形特征:雄鸟指名亚种额及面部深橄榄绿,头顶至后颈深灰或黑橄榄色,背、肩羽暖棕色,上腰淡暖棕色,下腰黄色至黄棕,尾上覆羽灰;尾黑褐,除中央对外羽基部外缘亮黄形成尾基侧翼显著黄斑;翼覆羽橄榄褐带鲜绿,最外大覆羽黄或黄白,飞羽黑而基部黄绿,次级飞羽具灰白或浅棕宽缘,初级飞羽基形成明显翼带;颏喉与面同色或稍黄,胸上部暖棕,下部及侧腹深棕,腹至尾下覆羽黄色;虹膜黑褐,嘴淡粉角质,脚淡肉粉。雌鸟与雄鸟相似但色暗,头呈均匀灰色,背色淡,腰黄棕,尾侧黄斑小,下体暖棕,腹至尾下白。幼鸟头及下体淡黄具褐纵纹,面侧及耳羽淡棕,背羽暖棕具暗纹,翼覆羽及次级飞羽具淡黄白缘。亚种kawarahiba头深绿带灰,背巧克力棕,腰绿或淡黄,下体肉桂棕;ussuriensis头更灰淡,下体黄;chabarovi上体深褐,头颈灰褐,飞羽基部黄更宽;minor额及头顶灰绿,颈侧及下体深绿,繁殖期腰绿带黄;kittlitzi体型更小,嘴更大,更暗橄榄绿,仅腹下黄。

鸣叫特征:雄鸟自3月末起在高处或缓慢展示飞行中鸣唱,曲调为“kirr korr”“kirikiri-korokoro-been”等粗糙音节夹杂叫声,音色与欧洲金翅雀相似。叫声包括鼻音“dzweee”“djeeee”,及飞行时金属质感的“dzi-dzi-i-dzi-i”啭音,亦与欧洲金翅雀相近。

生活习性:栖息于低地至中山(可达2400 m)的阔叶林、针叶林、次生林、河谷灌丛、河岸、果园、公园及花园;非繁殖期亦到平原、沿海农田及村镇边缘。北方种群9–10月南迁至低海拔越冬,翌年4–5月返回繁殖地;少数kawarahiba全年留居堪察加,但大多南迁至日本及中国东南越冬。偶见于指挥官群岛,台湾及阿拉斯加西部阿留申群岛有迷鸟记录。主食各种种子,包括杂草、灌木种子、向日葵、稻谷、荞麦等,偶食小昆虫;在灌木、树及地面觅食,也至喂鸟器取食。繁殖期成对或小群,非繁殖期集大群可达千只。

生长繁殖:繁殖期3–8月,一年两窝。雄鸟展示飞行缓慢、翅僵直如蝶,边飞边唱。巢为深杯状,由干草、植物纤维及兽毛构成,距地3–9 米,置于灌木、竹丛或果树、云杉枝端。每窝3–5枚卵,淡绿底,稀布黑至红褐斑;仅雌鸟孵卵,12–15天。其余育雏信息不详。

区别辨识:与欧金翅雀极似,但雄鸟头顶明显灰色,尾侧黄斑更宽,且分布区互不重叠。与同属其他种相比,体型中等、嘴粗、尾略叉、翼尾亮黄斑显著。亚种间差异见外形特征描述。

保护现状:IUCN: LC(无危)

地理分布:繁殖区:指名亚种sinica分布于华中、华东及越南北部和中部沿海;chabarovi繁殖于俄罗斯阿穆尔地区及中国东北内蒙古、黑龙江北部;ussuriensis繁殖于中国东北东南部(内蒙古东南—黑龙江、辽宁、河北)、朝鲜及俄罗斯乌苏里地区南部;kawarahiba繁殖于俄罗斯堪察加、萨哈林、千岛群岛及日本北海道东北部,冬季南迁至中国东南及台湾;minor繁殖于韩国济州岛及日本北海道南部至九州、对马岛、伊豆群岛;kittlitzi分布于日本小笠原(Bonin)群岛及硫黄列岛。非繁殖期北方种群南迁至日本南部、中国东南平原及沿海。

其他:目前认可6个亚种,其中kittlitzi形态分化显著,被视为独立谱系;日本曾描述的sitchitoensis、tokumii已并入minor。

请点击或扫描二维码下载 懂鸟 App,了解更多金翅雀的全球分布信息

请使用微信扫描以下二维码进入懂鸟小程序了解更多金翅雀的信息: